Una de las cualidades humanas fundamentales es la capacidad de socialización. Somos seres sociales, requerimos de un entorno humano para convivir, para realizarnos. Esta acción fundamental de convivencia necesita un soporte, un lienzo/tablero de juego. Adicionalmente a esto, somos ya más de la mitad de la población mundial la que vivimos en ciudades y, desde siempre, el campo, las zonas rurales, son un sinónimo de menor densidad poblacional. Nuestro inconsciente colectivo está construido sobre la base de asociaciones y el mundo rural lo asociamos a determinado grado de soledad mientras que, por el contrario, a la ciudad le atribuimos un componente de aglomeración. Cuando pensamos en la ciudad, casi es inevitable pensar en aquel paso peatonal de cebra con la gente agolpada esperando el semáforo en verde para, aligerando el paso, continuar con sus trayectos. Con prisa. Con ese pulso que la metrópoli demanda, casi exige, para marcar su identidad.

Media vida nos gastamos en entender ausencias y presencias, porque literalmente no nos bastamos solos.

Pero la soledad no necesariamente guarda relación con la ausencia de compañía, lo que los expertos llaman aislamiento social, sin embargo, Epicteto ya hace dos mil años decía: “Pues no por estar un hombre solo, se siente solitario; mientras que no por estar entre muchos deja de sentirse solitario”.

Reiterando que esto no es una condición de compañía física, sino más bien es una dependencia de relación; necesitamos la consideración *del/la otro/a* (los otros/as) para vernos reflejados y para sabernos seres sociales y comprender una percepción de inclusión en el grupo social al que pertenecemos o queremos pertenecer. En esto irrumpen las condiciones de pareja, de romance, de imaginarnos amando, como un grado superlativo de la compañía, de imaginar un proyecto de vida en pareja. Y el amor es eterno, mientras dura.

Las marcas que dejaron tus cuadros ausentes

las paredes desnudas

Los adornos faltantes

los agujeros de los clavos, las paredes perforadas

Todas esas presencias que dicen de donde estabas.

De dónde estuviste

de donde ahora faltas.

Todas las ausencias de los espacios que dejaste

Todos los sitios incompletos. Que incompletan los pasados

Dejando sin espacio de sueño para los futuros.

Ese espacio que pensamos de dos y que ahora, incompleto, nunca será nuestro,

Sino mío y de tu ausencia.

Tomamos propiedad de la ausencia, como un personaje más, como un actor.

Tomamos prosa de un dolor y una ruptura. Comparamos dos maneras de afrontar el espacio con nosotros mismos con nuestro cuerpo, con presencias y ausencias, en la búsqueda de una realidad unitaria, ejerciendo con nuestro cuerpo la propiedad privada del espacio, marcando cual canes, los bordes de nuestros afectos y de los espacios.

El espacio nos importa, el espacio funge de lienzo en blanco sobre el que nos explayamos en vivir. El espacio nos determina tanto y tanto, que probablemente somos incapaces de vernos, de pensarnos, de imaginarnos sin él o fuera de él.

He dejado mis huellas en la arena esperándote

Te he buscado paso a paso

En cada mañana

En cada tarde

En todos esos tiempos compartidos

Que siguen flotando en la brisa

Que el viento se llevará hasta que floten

En el mar

Las referencias de esta importancia en la música no son pocas; para Santi Balmes de “Love of Llesbian”:

¿De qué me sirve salir de esta inmensa ciudad, si de quien pretendo huir, seguirá dentro de mí, y eres tú? Y eres tú

Para “Sidonie”, un día de mierda puede desatarse solamente porque has vuelto a Madrid, porque imaginarte en la misma ciudad, respirando el mismo aire contaminado puede fastidiarlo todo.

Tratando de ir más allá de la versión romántica de pareja o la construcción de una compañía de vida, un “alguien” con quien marcar nuestras huellas en la ciudad, creo que es posible imaginar ese preciso instante en que pasamos de la primera persona de singular, a un plural que construye relación.

Somos por naturaleza auténticos, no existe un par idéntico a cada uno de nosotros. Desde esa autenticidad, David Grossman en su cuento “el abrazo”, nos dejaba ver cómo una madre cariñosa y didáctica enseñaba a su hijo las particularidades humanas de autenticidad, mostrándole que no existe otro como él, a lo que el niño comprende que de ser así, está totalmente solo y su madre abrazándolo le exhorta a que sienta su corazón palpitando y le explica que para eso se inventaron los abrazos, para saber y sentir que hay otro, “un otro”, con el que nos empatizamos, con el que incluso nos queremos y con el que compartimos espacio, entorno, ciudad.

Y también tenemos la parte científica, El Institut Guttman y el Brain Health Initiative , está investigando sobre la salud del cerebro, desde donde han definido que no precisamente un cerebro más joven es un cerebro más sano, sino que el estado de salud mental es distinto respecto a las diferentes edades de las personas, y que un cerebro sano es un cerebro que está con sus plenas capacidades y con unas funciones adecuadas para cada edad. Es obvio, y conocemos con claridad, que hay hábitos que nos brindan una vida sana, y que estos factores contribuyen a un estado de vida mejor y más placentera: la actividad física y el deporte, el descanso adecuado, una dieta balanceada, evitar excesos como el alcohol, el tabaco.

Sin embargo, las investigaciones están encaminadas hacia una prescripción específica de los factores que pueden mejorar el estado de las personas. Según sus últimos resultados, se ha podido determinar que es indispensable diferenciar la salud física de la mental y que, dentro de los factores determinantes para esta última, apuntan a tres básicos; las relaciones sociales, tener un propósito vital bien definido y no sentirse solo. Todos estos factores median la calidad de los demás incluidos los físicos.

La soledad, según la definía el psiquiatra y psicoanalista Harry Stack Sullivan, “es una experiencia sumamente desagradable y torturadora, relacionada con una insuficiente satisfacción de la necesidad de la intimidad humana”. Experiencia, cuyo caldo de cultivo es la ciudad, incluso podríamos decir que, a mayor dimensión de ciudad, mayor es el margen de riesgo con este tipo de fenómeno.

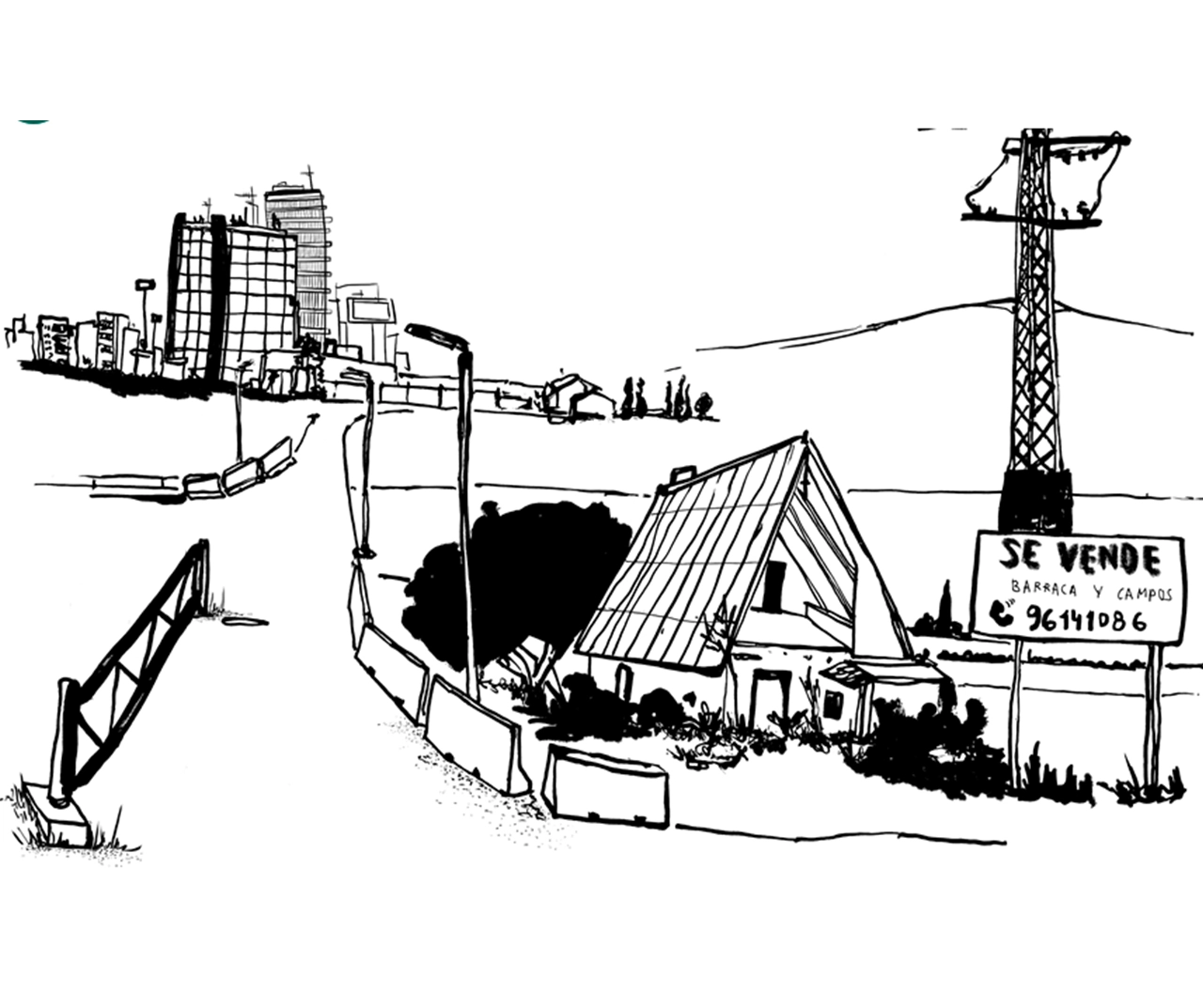

La expresión plástica, fiel medio narrativo de las épocas y circunstancias de las urbes, ha registrado de manera sólida y minuciosa muchas experiencias y exponentes importantes.

Edward Hopper, pintor estadounidense, ha sido un narrador de la ciudad desde ese lado oscuro y mezquino. En un Nueva York que no es esa amalgama de culturas que amasa la buenaventura del inmigrante y un próspero american way of life. Ubicado en la primera mitad del siglo XX, en esa ciudad que pasó de 3,5 millones en el año 1900 a 7,5 en 1940, Hopper luego de conocer Europa y quedar impactado por los impresionistas, cultiva el uso del color, bajando la temperatura de sus pinturas para expresar una notable tristeza. Olivia Laing, en La ciudad Solitaria, narra el episodio de una entrevista en la cual él confiesa que no pretendía radiografiar a la ciudad, sino que, como todo pintor, en realidad se pintaba a sí mismo, a su sentir y su propia soledad.

Si de grandes ciudades hablamos, metidos ya en la escala de metrópolis es inevitable hablar del Hikikomori, en japonés un fenómeno definido como aislamiento social agudo, que en gran medida afecta a población joven contemporánea que cuenta con un alto factor de consumo de dispositivos electrónicos, y por otro lado el karōshi, o muerte por exceso de trabajo. Japón sobre la década del noventa sufrió una fortísima recesión, producto de la cual se desataron masivos despidos laborales y la exigencia por una carrera centrada en la productividad permitió que fenómenos como los mencionados se disparen de manera exponencial, en ese momento fue Tetsuya Ishida, quien trabajó una expresión pictórica que da fe de dichas circunstancias y que casualmente ahora mismo se expone en el Palacio de Velázquez del parque del Retiro.

En todo lo narrado anteriormente encuentro un denominador común que tiene que ver con el acto generoso de compartir nuestra intimidad. Ese acto fundamental en el que nos damos, nos permitimos el encuentro con el otro y nos proponemos pensarnos en común, ritual de encuentro que mayoritariamente surge sobre un lienzo en blanco que es la ciudad y a través de una ventana a nuestro interior. La mirada.