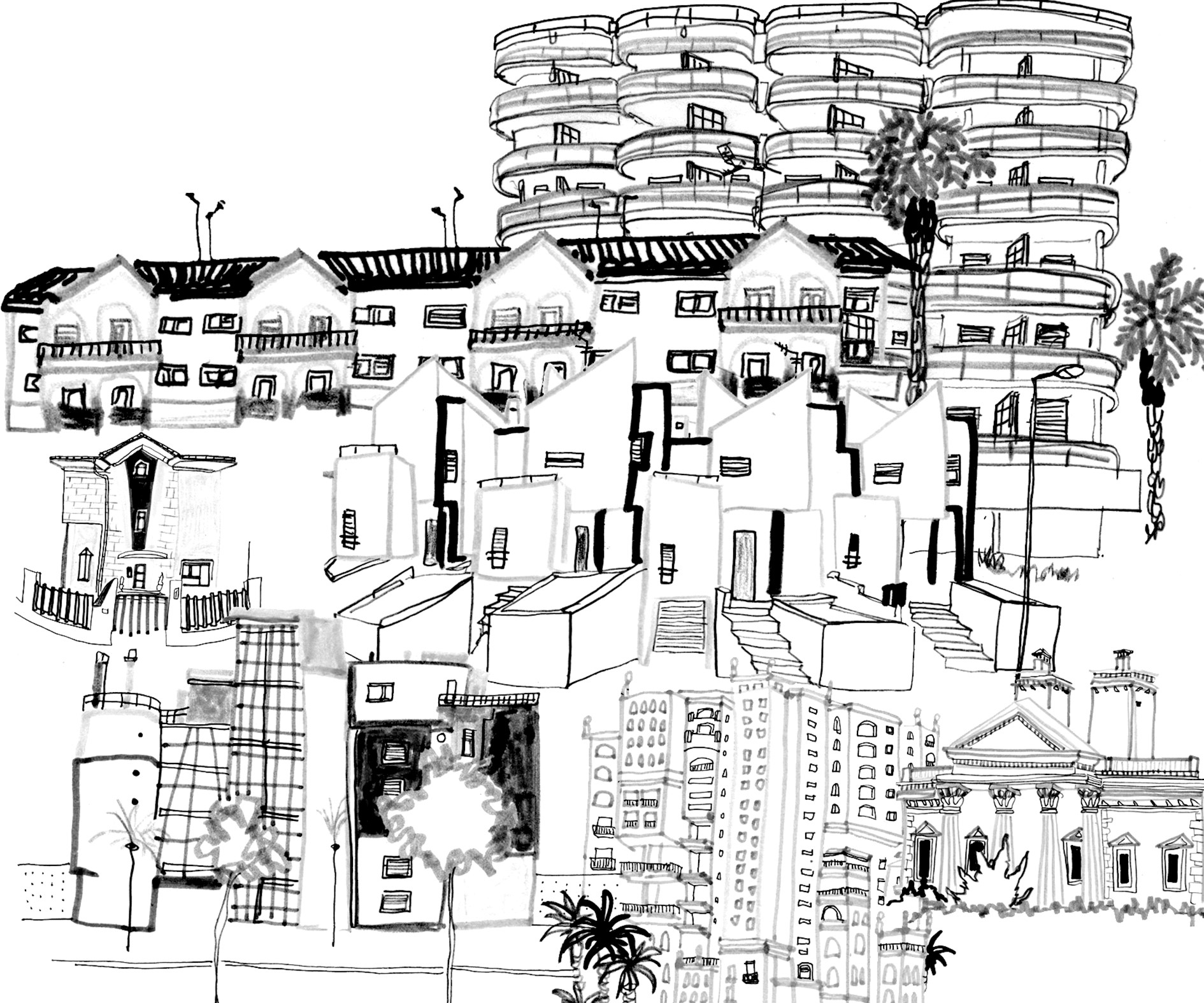

Llegué al casco viejo a media mañana. Había quedado con un viejo edificio al que iban a demoler. Estaba muy hundido -metafóricamente hablando, ya me entendéis-, y había conseguido mi contacto a través de no sé qué red social. Me explicó que él ya tenía su edad, pero qué a pesar de su deterioro, las arrugas y algunas cicatrices, se encontraba bien y que la noticia le había cogido totalmente por sorpresa.

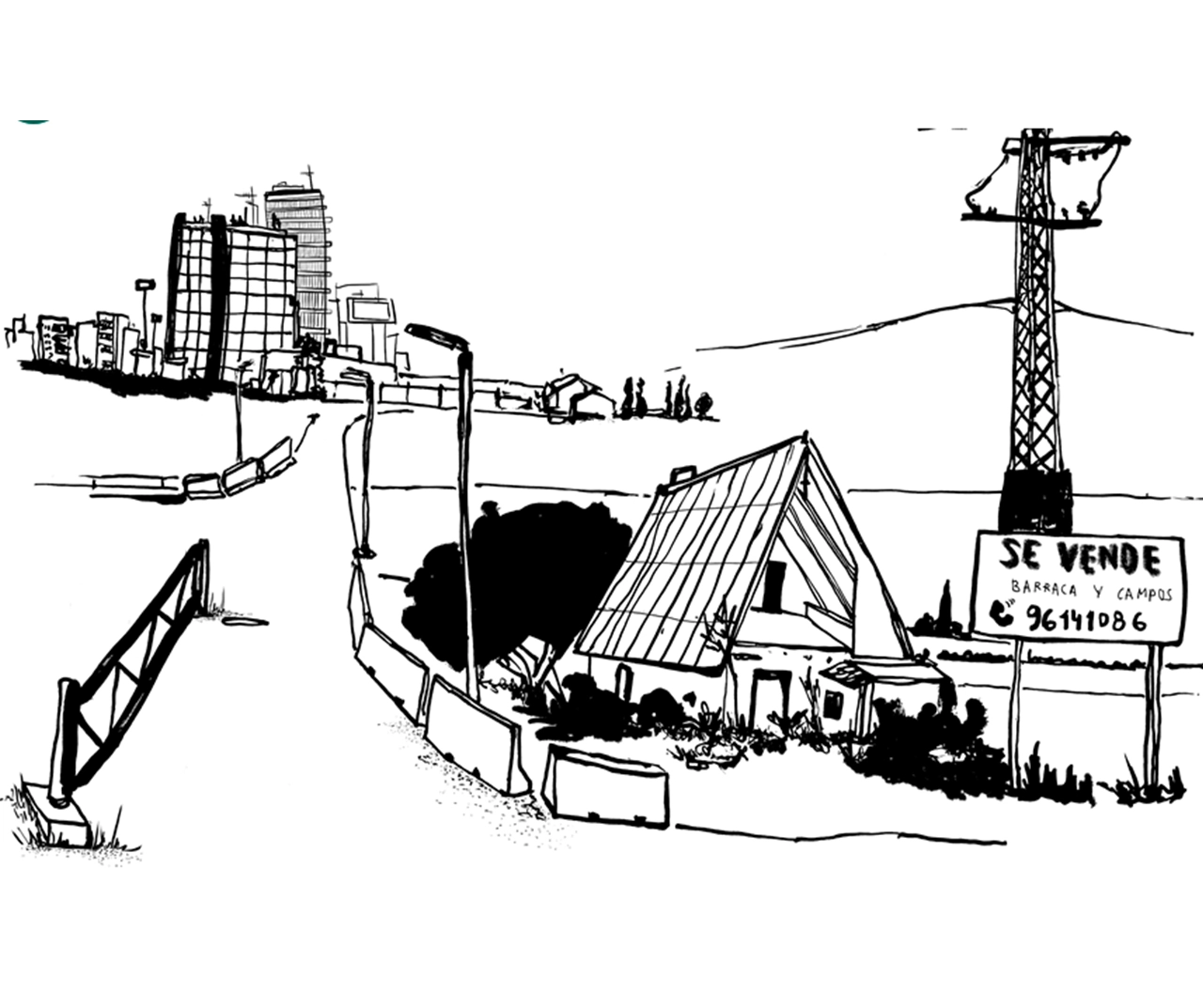

Salí del encuentro abatido. Uno más entre tantos. Me subí al coche, me esperaba una nueva ubicación. Escribí la dirección en Google maps. Había quedado con un par de casas pareadas ubicadas en una periferia que no conocía. Las dos estaban aquejadas de unas severas crisis de ansiedad y todo parecía indicar que el origen de su malestar estaba en el sentimiento de soledad que las azotaba. Estaban ubicadas en la Calle L de lo que debería haber sido una enorme promoción urbanística que finalmente había quedado en nada. ¿Cómo quieres que estemos? Todo esto tenían que ser casas. Casas hermosas, calcadas a nosotras. ¡Una gran comunidad unifamiliar! Y aquí estamos, las dos solas. No tengo nada en contra de ti -la casa pareada que lleva la voz cantante se dirige a su semejante- , pero las dos aquí solas todo el día, es un horror. Yo me quiero ir, yo así no quiero vivir.

Aquel día había decidido no programar más visitas. Tenía que contestar emails y hacer gestiones desde casa, pero el teléfono empezó a sonar insistentemente. No me apetecía nada cogerlo. ¿Si?. Contestó una voz grave y serena. Perdone mi insistencia, pero es un caso muy grave y necesitaba hablar con alguien. Cuénteme, dije con poco entusiasmo.

Supongo que dedicándose a lo que se dedica, conocerá usted al estudio de arquitectura RCR, ¿verdad? Bueno, yo vivo en la ciudad donde tienen ubicado su estudio. De un tiempo a esta parte, los edificios públicos y privados, el mobiliario del espacio público - fuentes, bancos, plazas…-, los parques y jardines nos estamos viendo acosados por la fiebre del corten (es el material que utilizan en todas sus obras el susodicho despacho de arquitectos, pero eso ya lo sabrá usted). Arquitectos, constructores, paletas y chapucillas aprovechan cualquier oportunidad para usarlo convencidos como están, de qué al usar al venerado material, entrarán por la puerta grande al cielo del Buen Arquitecto… como si utilizar un material u otro le brindara a uno el don del buen proyectar. Me dirá usted que eso ya es de sobras conocido y qué para que contarle esta historia, no hacía falta perseguirlo así, pero es que hoy ha corrido una noticia por la ciudad que nos tiene a todos sobrecogidos. Dicen que el ayuntamiento ha decidido apadrinar al corten como seña de identidad y que están valorando la posibilidad de forrar las fachadas de los edificios con el susodicho material. Comentan que sería un atractivo turístico sin paragón. No sé, puede que sea una mentira, pero… ¿y si no lo es?

Abrí la puerta de casa agotado. Me encantaba mi trabajo y no había día que no celebrara haber abandonado mi despacho de arquitectura, para labrarme un futuro asesorando y apoyando a edificios de toda índole.

Cuando decidí dedicarme a esto, no intenté detectar nichos de mercado, no quise inventarme una profesión para enriquecerme y nunca quise ser una referencia para nadie. Simplemente pensé que ya era hora de cuidar a todas esas estructuras arquitectónicas que diariamente nos albergan y dan cobijo. Ahora, con toda la experiencia acumulada y la profesión consolidada, podía decir sin miedo a equivocarme, que un edificio contento, feliz y saludable incide positivamente en el bienestar de sus habitantes al igual que un edificio triste, menguado, enfadado o menospreciado, incide negativamente en su entorno.

¿Cómo puede ser que hasta ahora nadie se hubiera detenido a pensar en ellos? La ingente cantidad de problemas y conflictos era inabarcable. Casas modernas con acabados paupérrimos que sufrían de bajísima autoestima , rascacielos atormentados por su exceso de protagonismo, fincas agrícolas destrozadas al verse convertidas en alojamientos rurales y ver extraviado el sentido de su existencia o molinos, hasta ahora escondidos, desbordados por las etiquetas de Instagram.

Ya intuiréis que en muchos de los casos mi función se limitaba al acompañamiento emocional; dar apoyo, consuelo y herramientas al edificio que debía superar una situación insalvable. Y allí donde veía alguna posibilidad de cambiar las cosas, donde observaba una vergonzosa ilegalidad o una injusticia flagrante, batallaba como si me fuera la vida... Luego estaban aquellos casos que no podía, que no quería aceptar. Había decidido dedicarme a esto por amor al territorio, al paisaje, porque estaba totalmente convencido que los lugares que habitamos nos afectan y creía fieramente que, con mi trabajo, podíamos conseguir lugares mejores para vivir.

No iba a apoyar a edificaciones totalitarias, edificios vanidosos o estructuras prepotentes. Tengo que confesaros que me sentía muy orgulloso de mi labor. Era feliz. Cada día recibía algún email o mensaje de agradecimiento y no siempre estaban escritos por edificios. Me escribían también alcaldes, comunidades de vecinos, personas… para contarme que gracias a tal o cual acompañamiento, se había conseguido, por ejemplo, pacificar una plaza epicentro de conflictos vecinales, mejorar la calidad ambiental de un barrio o generar un espacio de diálogo y respeto entre todos - y cuando digo todos incluyo a los edificios y elementos del espacio público- los habitantes de un municipio. ¿Qué más se podía pedir?

Recibí dos golpes en el brazo muy fuertes. Una voz me gritó que llegaba tarde, que soltara el edredón, que hoy tenía reunión en el despacho con el técnico de urbanismo y el otro despacho de arquitectos con el que habíamos ganado la licitación para la redacción del proyecto de optimización de la estación depuradora de aguas residuales del municipio.