7 minutos de lectura

Cuando miramos, nuestro ojo, nunca mejor representado que por el diafragma de la cámara fotográfica, tiene dos estados: cerrado, y abierto con la facultad de dejar entrar la luz para volver a cerrarse. Dos momentos, en los que se marca una relación comparativa y antagónica; figura y fondo, positivo y negativo, con y sin luz, claridad y oscuridad. Podríamos abundar en sinónimos, unos más acertados que otros. Una metáfora infinita. Probablemente de todos ellos, el que se acerca más hacia un referente de la esencia de esta acción —que podríamos calificar de mecánica— probablemente es el de: conocimiento/desconocimiento.

Abrimos y sabemos, conocemos, aceptamos un momento de esencial contacto con el exterior, instante exacto en que una puerta de nuestro interior se abre, permitiendo la total vulnerabilidad a un entorno que se filtra con su contingente hacia nosotros. Cerramos, levantando un muro de protección que nos separa de todo ese exterior, protegiendo nuestra intimidad y marcando una frontera radical entre nuestro interior y el abierto exterior. Decía que, cuando pienso en este efecto, recuerdo los primeros acercamientos a la fotografía: observar con absoluto estupor como la apertura del diafragma impregnaba de luz la película, dejando de manera perpetua la imagen de un instante. Un instante de una luz irrepetible.

Uno de los principales aprendizajes del trabajo con personas con discapacidad en entornos urbanos, particularmente con no videntes, resulta ser la comprensión de que no es posible, como se suele equivocadamente generalizar que, ante la limitación de uno de los sentidos tendemos a “desarrollar” otros. En realidad, lo que sucede es que acostumbramos al cerebro a usar información a través de determinados sentidos que captan estímulos. Cuando cambiamos esta relación, al perder un sentido, el cerebro necesita reorganizar la información, que no es nueva, pero que de alguna manera estaba relegada en cuanto a la utilidad de su contenido.

Los sentidos mantienen una estrecha vinculación con la actividad de nuestro pensamiento. Sabido está que entendemos mucho más de lo que percibimos. Nuestra síntesis cerebral procesa no solamente lo que percibe, sino una construcción de elementos asociados, y esto se genera tirando de su archivo de percepciones. De ahí que mucho de lo que entendemos, en realidad, no es parte de la percepción. Si el cerebro es capaz de realizar convencidamente construcciones sobre esa base, seremos también capaces de sobreentender metáforas relacionales.

“Leer significa ser mirado”, asegura Lacan en la metáfora de la mantis religiosa, cuando se refiere a una escena de Thomas el oscuro, de Maurice Blanchot, y posteriormente él mismo afirma que: “Se veía con placer en aquel ojo que lo veía”1. Citas estas dos, con las que podemos explicitar que cuando somos mirados, encontramos nuestra propia intimidad vista en el otro. Con lo que podemos concluir que la metáfora del espejo, de vernos en la mirada del otro, es real y el efecto que nos permite, bajo la inconsciencia, en muchos casos puede ser delirante, puesto que esa “otra mirada”, que es en parte la nuestra misma, nos dejará ver una alteridad que muchas veces no imaginamos ni deseamos. De ahí que tan claramente la primera reacción sea de rechazo.

Tanto la referencia del trabajo con personas con deficiencia visual, cuanto la explicación de la mirada desde el concepto de la alteridad, pueden llevarnos a la afirmación de Byung-Chul Han: cuando abandonamos la soberanía del ojo, nos ponemos a merced de la mirada del otro.2 Y si esto es así, la alteridad nos devora. No hay un complejo de inferioridad ante el otro, hay una integridad rota y débil, incapaz de posicionar y valorar su integridad en una cualidad individual, producto de la cual caemos a merced de la mirada del otro.

Somos seres sociales y gran parte de esa interrelación que nos permite nuestro propio reconocimiento como “uno más” de un clan, es la posibilidad de reconocimiento en el otro. Yo soy como tú, en esto y aquello. Lo que nos hace uno, lo que nos hace un poco socios de una empresa determinada. Luego, esa alteridad puede tener otros matices distintos, a lo mejor más profundos, a lo mejor de desencuentros, pero empieza por ahí.

Nacemos, crecemos, nos socializamos y nos encontramos en los ojos del otro, nos encontramos en esa mirada propia, que cuando no nos gusta la llamamos ajena. Somos mayores y nos movemos, viajamos, migramos en busca de muchas cosas; a veces, solamente a veces, en busca de un mundo mejor, otras por salud, otras por la guerra, otras porque nos da la gana y siempre por amor.

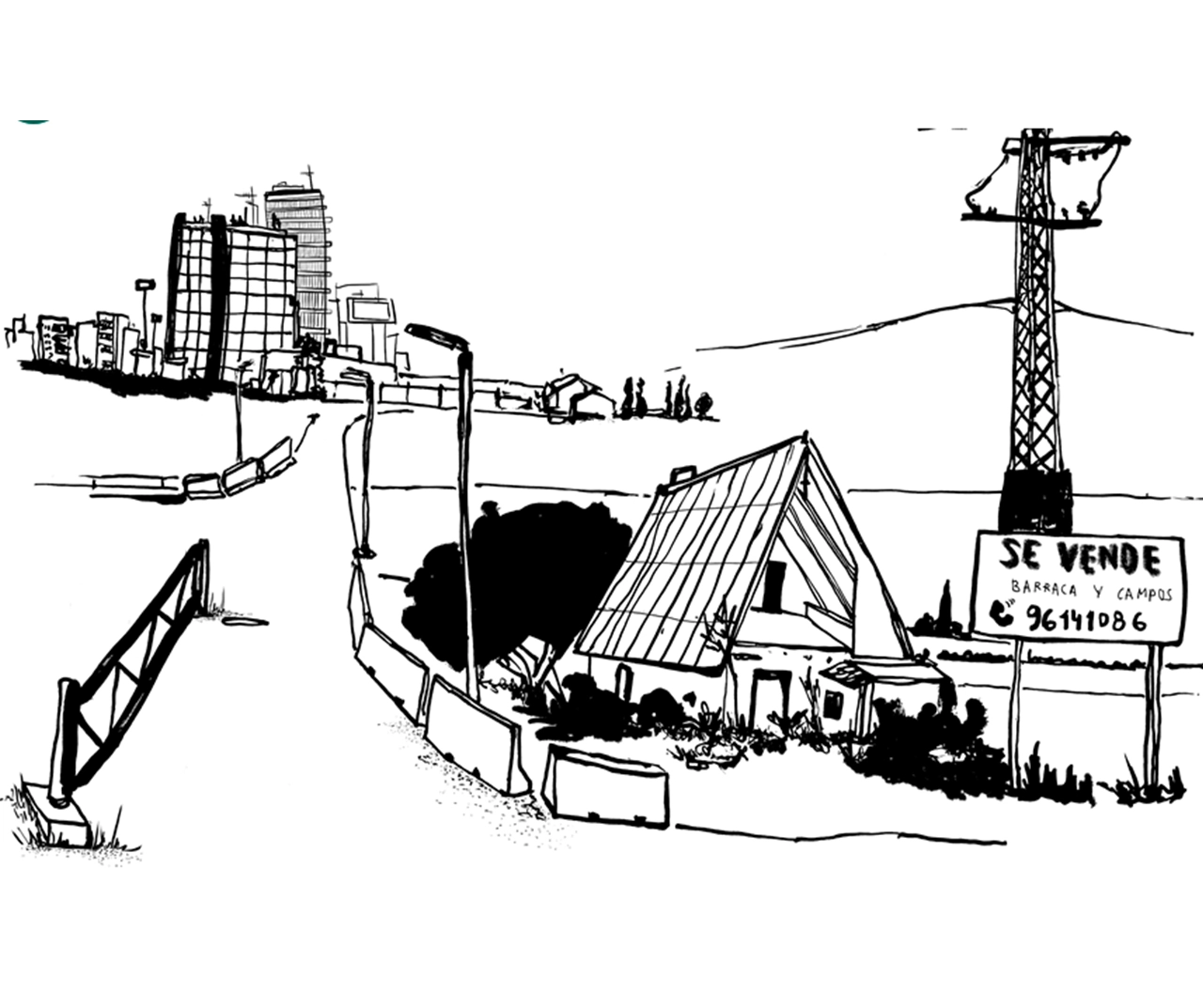

Amor a una tierra, a una idea, amor a alguien, a un/a otro/a y perdemos. Siempre perdemos, al menos un trozo de esa identidad que no nos cabe en las maletas ni en el barco, ni en el avión. Lo que nos cabe en el viaje y que en gran medida es el peaje que pagamos. El mono de colorines del primer día de cole, las paredes viejas de la casa de la abuela, el banco del parque del primer beso, el cine de verano, la playa con sus calas y sus conchas, esas calles con una familiaridad que te orientan solas y en las que sabes que, de tan propias, nunca te perderías.

Cuando migras, hay una ruptura dramática con la otredad. El otro, en el que te veías, ese espejo que en mucho es uno mismo, deja de estar, por lo que hay una sensación de falta de plenitud, una fragmentación ausente. La percepción puede ser que nos falta una parte de nosotros mismos y por ello nos sentimos incompletos. Mientras el autóctono mayoritariamente hará todo su esfuerzo por convertir en monstruo al inmigrante, por verlo tan distinto que lo deshumaniza hasta verlo como Godzilla, reptil de V, zombie, King Kong, mientras él mismo buscará en la espesura de la ciudad un efecto de reconocimiento con “el otro”.

Cuando encuentras a alguien que tiene tu mismo origen lo puedes reconocer por una luz particular en su mirada, que es la tuya, esa luz en común que permite que te conozcas como un par. Yo creo—quiero creer—que es la temperatura cromática de la luz que te vio nacer y en la que te hiciste. Cuando compartes la misma luz de la mirada compartes grandes trozos de una identidad inmaterial, que es lo que te hace íntegro.

1 | Thomas el obscuro. Maurice Blanchot, editorial Pre-Textos, 2002

2 | La expulsión de lo distinto. Byung ,Chul Han, Herder Editorial