Los días pasan, pero la sensación es de un tiempo que se ha detenido. Para muchos, todas las rutinas se han trasladado a un pequeño espacio que se ha vuelto vital. Y es vital en muchos sentidos, porque de un momento a otro la casa, además hogar, ha pasado a ser centro productivo, lugar de trabajo y consumo, espacio de cuidados, educación, formación y crianza 24/7.

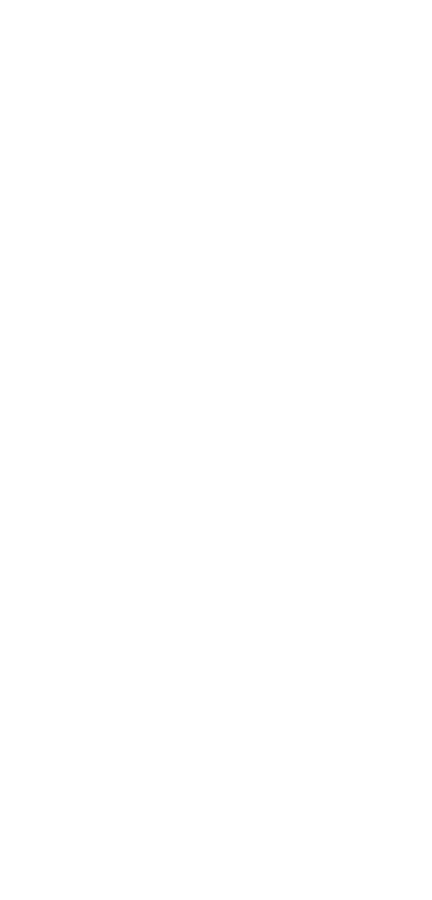

La casa se ha convertido en una extensión de nuestros cuerpos, el económico, institucional y personal. Sin embargo, no todos los cuerpos son iguales ni mucho menos las casas. En esta situación de confinamiento domiciliario se ha potenciado la desigualdad en todos los ámbitos, palpamos la evidencia en nuestros hogares, en sus dimensiones y distribución, porque unos cuantos metros cuadrados de más o de menos sí hacen la diferencia, así como la existencia o no de elementos arquitectónicos funcionales como el balcón, la orientación o el paisaje. Todo esto, cuanto menos en el mejor de los casos se pueda decir que se dispone de una casa. En esta cuarentena inesperada vemos la incertidumbre y el absurdo pasear de la mano; algunos la llaman guerra, otros catástrofe, lo que se hace evidente es que ante una situación límite no estamos mínimamente preparados. Nuestros espacios vitales son la representación a pequeña escala de lo mal dotados que estamos para afrontar una contingencia. Si las casas son el reflejo de sus ciudades y viceversa, ya nos podemos hacer una idea.

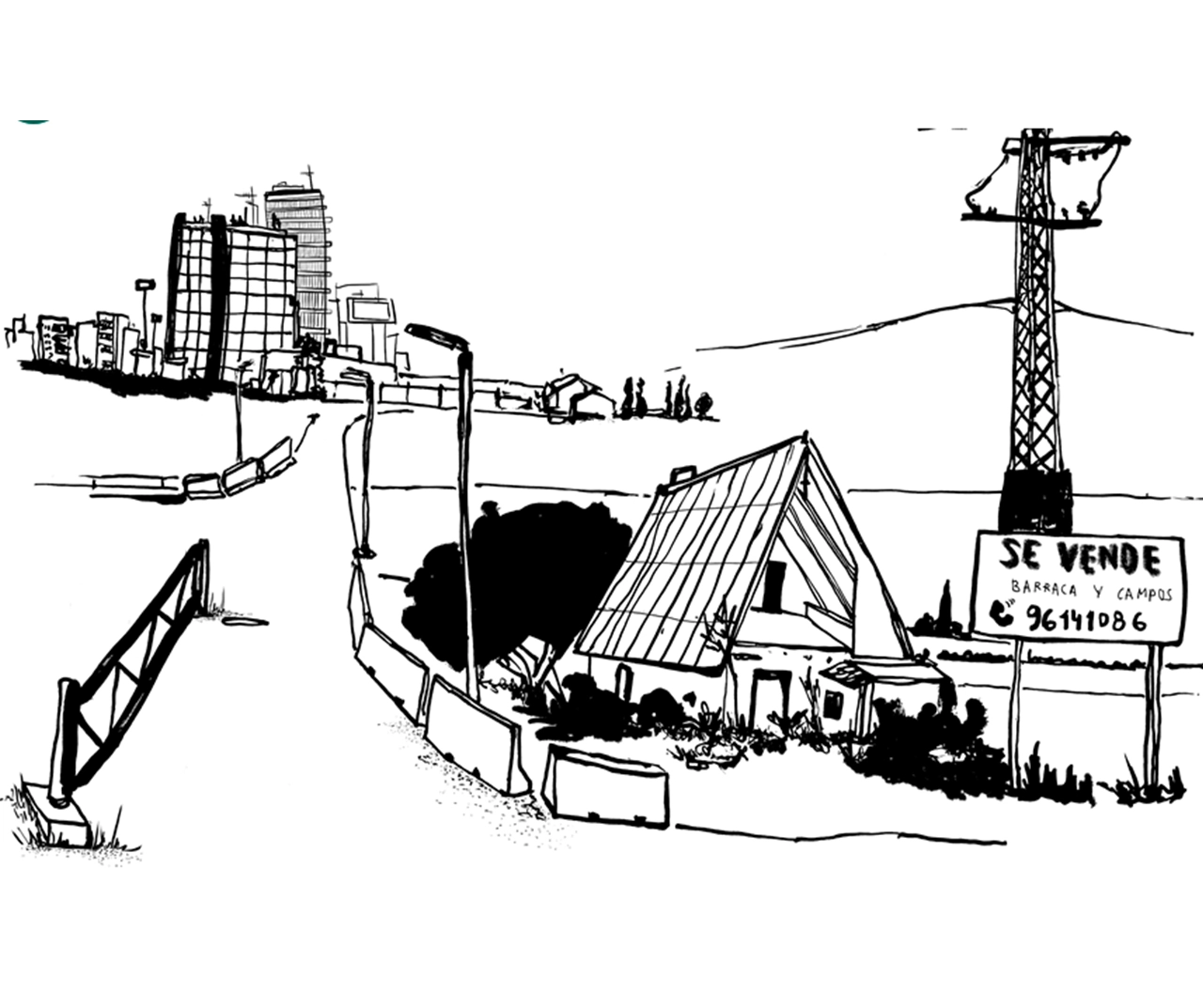

The Tall Windows, 1913. Vilhelm Hammershøi

Si la casa es la extensión del cuerpo, ¿dónde se aplica el poder?

«El cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social». Foucault ha salido mucho estos días, su planteamiento sobre el poder y el cuerpo ha vuelto a ser pan de cada día en medio del aluvión informativo. No podía hacer menos que volver, en un momento donde la cuestión política hace evidente su poder sobre nuestros cuerpos con tentativas de estrategia impuesta que debemos obedecer. Una situación límite que ha determinado unas relaciones de poder sobre los cuerpos. Un estado con poder autoritario que nos limita y nos priva de ciertas libertades esenciales, sin derecho a reclamo y por un bien comunitario.

La dimensión de esta situación toca distintos niveles, a todo el planeta, al mismo tiempo. La cuestión política adquiere el carisma paternalista, un aparato que está ejerciendo un poder brutal sobre nuestros cuerpos. Cuerpos que han tenido que obedecer y recluirse en sus casas y hacer de ellas exoesqueletos. Casas que de improviso e improvistas se han convertido en el soporte de vital de una sociedad, porque los hogares se llevan buena parte de la carga productiva, asistencial y de cuidados de un sistema que ya estaba resquebrajado. En esta vorágine se potencian las desigualdades, los exoesqueletos más débiles flagelan los cuerpos que albergan. Y por otra parte, nos ha condenado a una existencia igualitaria, homogénea, donde la única distinción posible es estar infectado o no, ser positivo o negativo. Se pierden los matices de las condiciones sociales, económicas, de salud, edad, género. Una situación límite que potencia y agudiza las necesidades cuando hay ausencia o carencia de instrumentos, medios e infraestructuras para asumir unos deberes jurídicos que se imponen homogéneos, totalitarios y de igual forma para todos. No todos somos iguales ni vivimos las mismas circunstancias, por lo que no se puede responder y asumir deberes jurídicos cuando las situaciones de partida de determinados colectivos son particulares y peor aún precarias.

Mientras, la cotidianidad de los deberes laborales, personales y del hogar se confronta con los derechos; observamos televisada la crónica de una muerte anunciada del sistema económico; desde ventanas y balcones se intuye lo devaluado que está el individualismo en una situación que requiere de civismo y sentido de comunidad, pese al aislamiento. Así transcurren estos días, en viviendas cuyas calidades y cualidades espaciales y funcionales muestran en muchos casos que también el modelo de producción habitacional está caducado; que la gran mayoría del parque inmobiliario se construyó con el desarrollismo y la euforia del “babyboom”, obviando que hay variedad de necesidades y de tipologías de núcleos familiares; que no se contempló que la casa alguna vez tendría que ser morada por más tiempo que las horas de sueño y que tendría que ser trabajo, parque infantil y escuela al mismo tiempo.

Vivimos en cámara lenta lo que significa la globalización a todo nivel, en la pandemia, en lo unísono del confinamiento y de la parálisis del sistema, en los cierres de fronteras y en las posturas económicas de países vecinos. Estados que se cierran en sí mismos, ciudadanos que pierden sus derechos civiles, todo por el bien de un cuerpo global, de una comunidad. Límites impuestos como deberes para un bien colectivo, pero que probablemente sirva de excusa para establecer futuros métodos de control que dañarán algunos derechos.

La casa como extensión del cuerpo y el cuerpo como objeto de interacción con el poder. Cuerpos recluidos, cuerpos blandos de miedo, cuerpos reducidos a cuerpos. No tenemos control de la situación, somos espectadores expectantes de un tiempo que se ha detenido en las ciudades, pero que sigue transcurriendo en viviendas y hospitales. Un tiempo que se cuela por las vías de un sistema económico tambaleante, en donde el tiempo no puede detenerse, porque todo tiene un precio. Nada es igual para todos aunque todos debemos cumplir la ley por igual, por deber o responsabilidad. Y en medio de una epidemia colectiva surgen nacionalismos, “bienvenido a la república independiente de tu casa”, el eslogan de la multinacional sueca nunca había tenido tanto sentido.

Sabrina Gaudino Di Meo | Arquitecta | @gaudi_no