7 minutos de lectura

“Viajamos, inicialmente, para perdernos a nosotros mismos; y viajamos, al lado de encontrarnos a nosotros mismos. Viajamos para abrir nuestros corazones y ojos, y aprender más sobre el mundo que nos cuentan nuestros periódicos. Viajamos para llevar lo poco que podemos, en nuestra ignorancia y conocimiento, a aquellas partes del mundo cuyas riquezas están dispersas de manera diferente. Y viajamos, en esencia, para convertirnos en jóvenes tontos de nuevo, para retrasar el tiempo y dejarse engañar, y enamorarnos una vez más”.

– Pico Iyer

Un viaje debe ser como una historia de amor, porque siempre gira en torno a lugares nuevos e inesperados, siempre nos pone frente a nuevos problemas. La etimología de viaje está vinculada a “viaticum”, que era el dinero para un viaje. En inglés, viaje es “journey”, que viene de la voz francesa “journal”, de donde viene nuestro jornal, lo que se paga por una faena diaria. El concepto de viaje, está ligado a un valor, a un costo.

Hace 100 años era más común viajar en barco que en avión y hace 200 era más común el factor aventura y, antes de éstos, probablemente, el viaje incluía la noción de descubrimiento, pero ahora el viajar se ha hecho tan accesible, que ha diversificado la posibilidad en una escala casi inconmensurable de los sitios a los que podemos llegar. Esto ha provocado un doble efecto, por un lado, desmitificar el encanto de muchos lugares, pero por otro permitir un abuso y masificación del turismo en una dimensión que se convierte ya en un atentado a la preservación de determinados patrimonios.

Las formas de vida, la acumulación de riqueza y los niveles de confort han alcanzado sitiales tan altos en algunos grupos reducidos de personas, que casi no hay capricho inalcanzable.

La dimensión del viaje, es proporcional a nuestra capacidad de asombro ante el descubrimiento, y esto tiene que ver con el contraste entre la cotidianidad y la sorpresa y esto tiene que ver con esa maravillosa capacidad de asombro, más propia de la ingenuidad infantil, que pocos adultos han logrado conservar.

El viaje, a día de hoy, se ha transformado. Es, radicalmente, otra cosa. Está claro que uno de nuestros estímulos al trabajar, es la expectativa por las vacaciones, es el merecernos algo así como un “destrabajo”, el efecto en sí mismo del ocio o un viaje como tal.

¿Cúal es en sí mismo el encanto del viaje?

¿Qué es lo que nos transforma y nos estimula para volver renovados a otra etapa en el trabajo?

Por lo general, todos los viajes tienen algo de inédito, pero sus partes sí que son similares en muchos de ellos.

Siempre empieza por la planificación, un período anticipado durante el cual podemos estimularnos hasta la saciedad pensando en lo que vamos a encontrar. Todo claramente alimentado de distintos frentes de marketing, que pueden pasar desde la conversación más trivial con un amigo que ha estado en aquel destino exótico que estamos pensando hasta llegar a planificar la excursión sobre la base de las recomendaciones del lonely planet. Como en todo, esto puede llegar a cualquier extremo. Como quien, para curarse de la desazón de los imprevistos, procura no dejar opción, la probabilidad de que se le escape algo y, por tanto, planifica la experiencia minuto a minuto, despreciando así, tanto su posibilidad de la improvisación como la probabilidad de la sorpresa, elementos fundamentales en la experiencia del viaje. Su concepto justamente se basa en la posibilidad de exponerse a la sorpresa, incluso a cierta percepción de inseguridad y miedo, y probablemente la tensión y la intensidad de esa sensación es parte de lo que nos permite borrar las experiencias del trabajo y permitirnos volver a partir de cero, en unas verdaderas vacaciones.

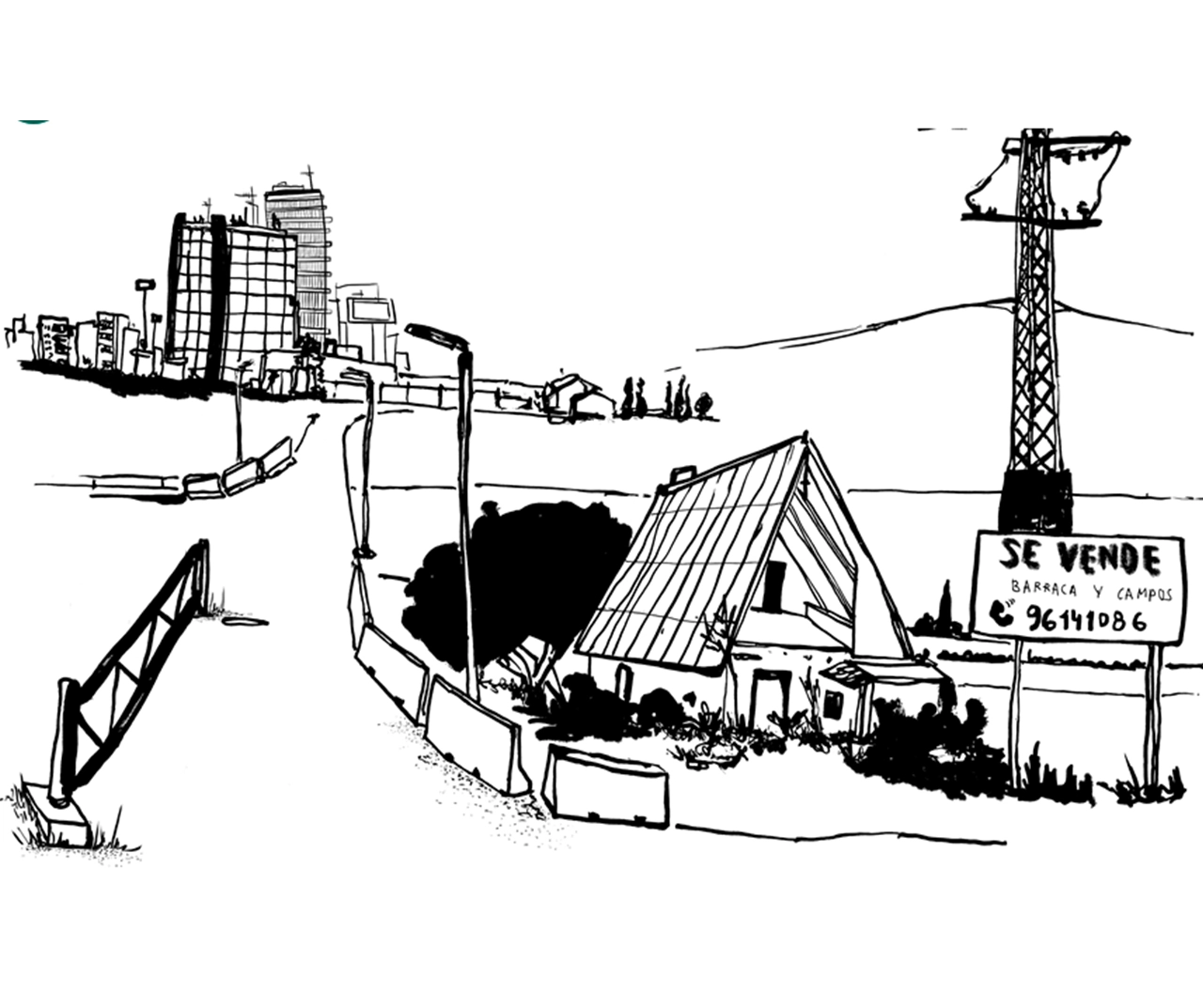

No es lo mismo desplazarse que viajar, muchas veces el desplazamiento es una parte importante del viaje, pero no necesariamente es la experiencia en sí misma, aunque igualmente el desplazamiento puede ser la parte medular del viaje. Pero en el viaje “experiencia”, se da una condición de relación con el territorio en la que es más importante el espacio que el tiempo, y esto se debe a que nuestra avidez por la ruptura de la cotidianidad compromete nuestras percepciones, nublando la sensación del transcurrir del tiempo y es entonces, cuando nos parece que “el tiempo no ha pasado”.

El incursionar en territorios desconocidos, en realidad tiene más que ver con la guerra que con un tour y, a su vez, el tour turístico es una experiencia tan artificial y forzada, que se parece más a una experiencia virtual que a un viaje en sí mismo. Un territorio desconocido, por naturaleza y contraste casi siempre es un territorio hostil, más allá de la novedad, que puede durar en función de varios factores, pero con una fecha de caducidad concreta, muchas veces nos sorprende cuando pretende pasar a la condición de cotidiano y es porque irrumpe de manera violenta en nuestro concepto de “normalidad”. Esa novedad de la que hablo, por otro lado, y por parte del viajero, puede ser tomada con muchos matices, tonos que también influenciarán al nativo o receptor de las reacciones de esa novedad, aunque en muchos de los casos, este “nativo” es un mero vendedor de folclore para foráneos. Desde ese punto de vista, el viaje también es una mediación entre nativo y foráneo, relación que muchas veces, es desproporcionada, es decir que el intercambio no es equitativo y no me refiero únicamente a un valor transaccional, sino a otros valores que se ponen en juego y que generalmente suelen estar alrededor de la necesidad del nativo y el valor de uso y cambio de muchos de sus bienes o patrimonios.