7 minutos de lectura

Siempre tendemos a pensar que “lo normal” es un concepto que se define alrededor de lo personal, de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que tenemos. Pero no, la normalidad es un concepto que, desgraciadamente, se asienta sobre la base de la repetición. No es ni personal, ni estadístico, ni menos aún un rasgo calificativo. Pensamos que lo que nos es cotidiano, lo será aquí y en el punto más recóndito del planeta, pero no es tan cierto, de hecho y solo por traer un ejemplo, los países con cuatro estaciones creemos que esto es lo habitual en todas partes del mundo, pero no es así. Hace poco, en una conversación trivial, un experto me comentaba que el buen vino es producto de zonas en las que las temperaturas oscilan entre los -10 grados centígrados y algo más de 40, cosa que si bien podemos hacer memoria, este es un fenómenos que ocurre solamente en una parte del planeta, justamente las zonas que no están tan próximas a la línea ecuatorial y que tampoco están tan cerca de los polos.

En las zonas ecuatoriales, los cambios de estaciones, son menos dramáticos o sus características están bajo matices menos radicales de temperatura y por tanto también afectan a todos los hábitos que a la vida cotidiana.

España, en pleno sur de Europa, es un país que está marcado por un clima muy privilegiado, que junto con su característica peninsular permite una gran vida de verano. Uno de los referentes de la buena salud de la cultura musical española, particularmente de verano, sin duda es la proliferación de festivales de música, aunque a día de hoy se encuentren a mitad de camino entre la recuperación de la crisis y la perennación de la precariedad, cada verano se van trastocando las iniciativas, aparecen nuevos festivales con características innovadoras y los existentes, en su afán de encontrar mejores modelos de sostenibilidad tanto cultural como económica, tiran de nuevos grupos e iniciativas para captar audiencias. El festival Sonorama Ribera en Aranda de Duero, Burgos en su edición 2014 tuvo el acierto de proponer como cabeza de cartel a Raphael, entre otros, cantante consagrado de la canción popular romántica.

¿Qué puede hacer una figura como Él en uno de los festivales de música independiente más importante de España?

Pues un contraste radical que provocó un sinnúmero de reacciones, empezando por especulaciones comerciales, pasando por declaraciones esperpénticas, como Raphael reconociéndose como un “indi” de los 70’s y llegando a duetos con vocalistas reconocidos de bandas independientes como Juan Alberto de Niños Mutantes y Alberto de Miss Cafeína, estrategia clara de articulación de dos mundos que aparentemente no tenían nada que ver.

O sí, puesto que, de las crónicas sobre el evento, hay un elemento común y es que muchos de los espectadores argumentan el hecho de que la música de Raphael era parte de la banda sonora de sus vidas, generalmente y por obvias razones generacionales, a través de sus padres. De dónde claramente nos surge la pregunta:

¿A quién le ha gustado la música de sus padres, en su juventud? Claramente que a nadie.

¿Qué es lo que pasó?

¿Qué hace que un amplio grupo objetivo de jóvenes se vean desenmascarados de parte de su intimidad infanto juvenil a través de la música?

Yo apuesto a que esto explícitamente es lo que conocemos como “Guilty pleasures” o placeres culpables. En este caso la fuerza del grupo, la masificación de los festivales y, finalmente, el reconocimiento de una estética ubicada en un sitio de reputación previamente alcanzado, hace que lo legitime como un valor incuestionable.

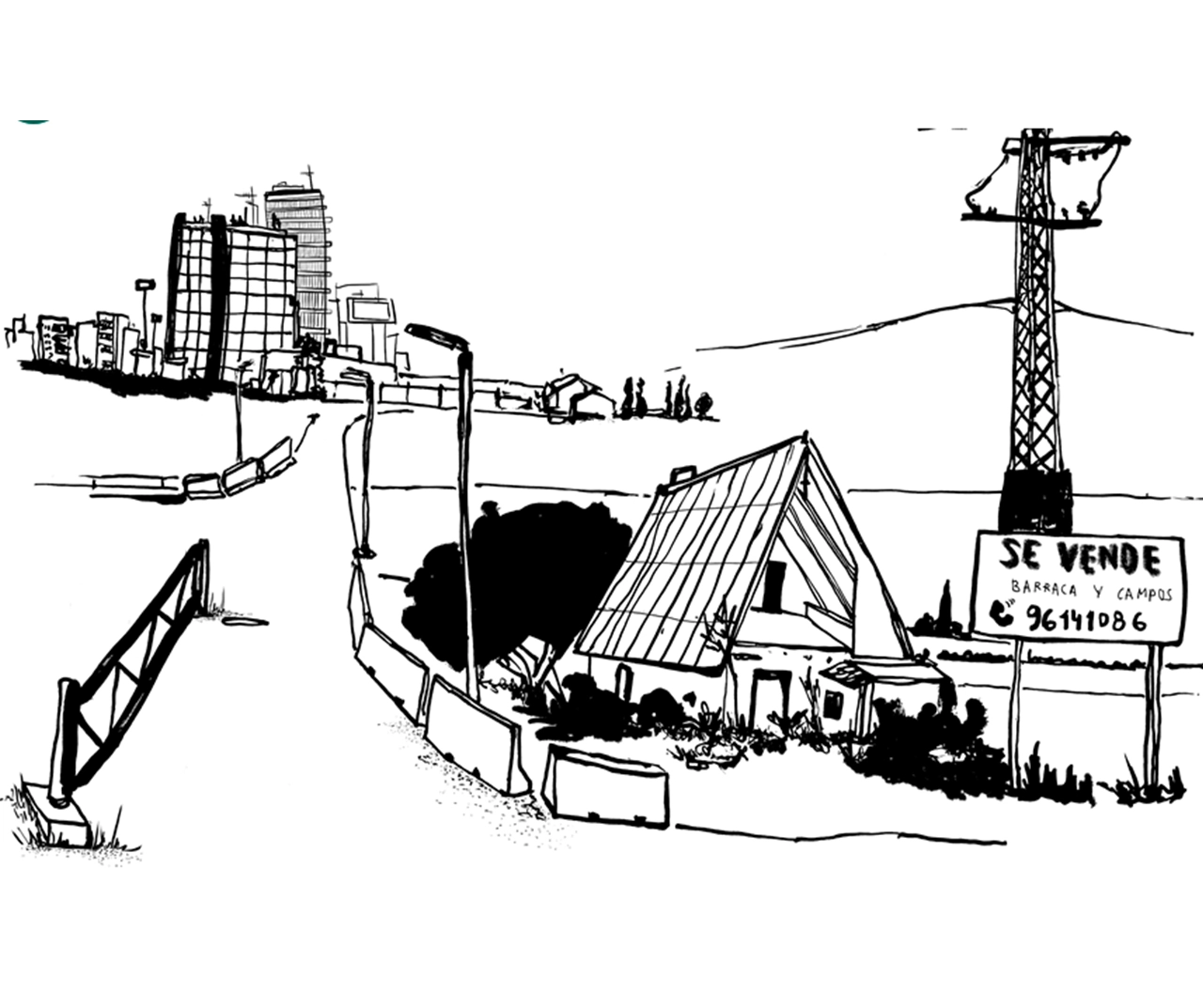

Os parecerá gracioso, pero con este anecdótico ejemplo quiero reconstruir el análisis de gran parte de lo que considero patrimonio, ese patrimonio que no reconoce la academia y que todos conocemos. Hay una importante cuota de él que es parte de nuestra cotidianidad ignorada, ese elemento fruto de su reconocimiento, que es copiado, hasta implantarse como una normalidad, lo común, hasta ser un símbolo colectivo, lo que nos permite reconocernos como comunidad.

En España un elemento que es afín de en toda su extensión es el toldo verde. Este elemento que desde los sesenta se ha ido implantando como parte del paisaje urbano sin reconocer barrios, estirpes, ciudades ni idiomas. Un elemento arquitectónico que conjunta estilos y sella la factura edilicia con una naturalidad propia de su gente. Un rasgo identitario sin impostura academicista que, gracias a su arraigo cotidiano, no demanda una legitimidad que le reconozca como símbolo de un territorio.

Es, por esta razón, que incluso tiene un grupo de Facebook que lo reivindica como símbolo de lo patrimonial.

Imagen cortesía de la página de Facebook, Amigos del toldo verde.

Nos hemos acostumbrado y para mal, que la impostura de lo culto y lo validado académicamente nos diga que es lo que debemos asumir como símbolos, despistándonos de que la vida cotidiana, el conocimiento informal y sobre todo, la práctica de unos usos domésticos y sencillos, nos permiten reconocer a los símbolos que nos representan sin esfuerzos

España es su sol, la siesta, el aceite, el jamón. España es el toldo verde de nuestros abuelos, el de nuestros padres y el nuestro, que aunque vivamos en Berlín, llevamos dentro.